a cura di Don Sapatino.

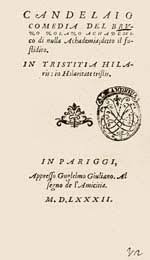

Il Candelaio, l’unica commedia conosciuta di Giordano Bruno, e probabilmente anche l’unica scritta, fu pubblicata a Parigi nel 1582. Quindi l’anno successivo al suo arrivo nella capitale francese e, chissà, forse per dimostrare la sua capacità di mettere in scena un ‘pezzo teatrale’ valido tanto quanto il Ballet comique de la reine che era stato rappresentato con successo l’ottobre precedente, quando il Nolano era già a Parigi e del quale avrà quanto meno sentito parlare. Di certo, egli non avrà lasciato nulla di intentato per farsi riconoscere ed accettare presso la corte di Enrico III. Magari anche una commedia potrebbe essere stata considerata, dal filosofo, valida alla bisogna.

Di certo la commedia rappresenta, in qualche modo, il biglietto da visita del Nolano e i tre personaggi attorno a cui ruota la trama sembrano quasi essere i tre volti che Bruno attribuisce all’ambiente da cui è fuggito; e la Napoli che egli descrive, quindi, non può che essere l’immagine riflessa del convento dei Domenicani di S. Domenico Maggiore in Napoli, e i personaggi ivi tratteggiati richiamare i vizi e le perversioni che vi aveva trovato.

Di certo la commedia rappresenta, in qualche modo, il biglietto da visita del Nolano e i tre personaggi attorno a cui ruota la trama sembrano quasi essere i tre volti che Bruno attribuisce all’ambiente da cui è fuggito; e la Napoli che egli descrive, quindi, non può che essere l’immagine riflessa del convento dei Domenicani di S. Domenico Maggiore in Napoli, e i personaggi ivi tratteggiati richiamare i vizi e le perversioni che vi aveva trovato.

… per la cognizion distinta de’ suggetti, raggion dell’ordine ed evidenza dell’artificiosa testura, rapportiamo prima, da per lui, l’insipido amante, secondo il sordido avaro, terzo il goffo pedante: de’ quali l’insipido non è senza goffaria e sordidezza, il sordido è parimente insipido e goffo, ed il goffo non è men sordido ed insipido che goffo.

L’ambiente che doveva essere il suo ricetto, la madre amorevole che doveva permettergli di crescere ed in cui intendeva affermarsi egli lo denuncia insipido, avaro e goffo.

L’amore che vi cercava era tiepido e non appassionato, la sua crescita sapienziale lì veniva tarpata dall’avarizia dei confratelli, e l’insegnamento che vi poteva ricevere era saccente e contraddittorio.

Il primo dei tre personaggi (Bonifacio), quindi, rappresenta l’amore insipido che il convento offre. L’amante tiepido e tutt’altro che focoso, incapace di distinguere il Vero dal falso, che anziché concentrarsi sui suoi giusti doveri coniugali cerca di sedurre una donna che, però, è per niente sincera. Anzi è una prostituta che concede le sue grazie a pagamento e, inoltre, preferisce amanti giovani, ancorché ricchi, ai vecchi corteggiatori (immagine, questa di Vittoria, di una religione “deviata” e farisea). Egli è, quindi, la personificazione di un certo tipo di confessione religiosa che perde di vista la Vera Parola, e cerca la “comunione” con una sposa puttana, senza riconoscere la sua fraudolenta natura, e che fatalmente verrà tradito dalla sua legittima consorte che, gratuitamente e con piacere, si concederà al giovane amante (la Nolana filosofia impersonata dal pittore Gioan Bernardo, …e si ponga attenzione alle iniziali del suo nome). Bruno quindi non si riconosce come colui che tradisce la sua Fede, bensì come chi resta nell’alveo del Cristianesimo puro e originario, accusando, piuttosto, le devianze fraudolente della Chiesa Cattolica del XVI secolo che dimentica di amare i suoi figli.

Il secondo personaggio (Bartolomeo) è metafora della assurda pretesa di conciliare l’arte dell’alchimia con l’avarizia che Bruno imputava alla Chiesa dei suoi tempi; avarizia morale e materiale, e Barlolomeo, che intende trasformare in argento ed oro il metallo vile, ma senza impegnare compiutamente le sue risorse ne è chiara “maschera”. Peraltro, considerando che la “vera” Alchimia ha ben poco a che vedere con la metallurgia, che l’argento e l’oro dell’Opera non sono certo i metalli preziosi, che la pietra filosofale non è certo un minerale e, in sostanza, che l’Opera è la realizzazione dell’Uomo nella sua completezza fisica, ideale e morale quindi, in altri termini, l’individuazione del Sé teorizzato quattrocento anni dopo da C. G. Jung, anche l’avarizia che Bruno addebita al Convento di S. Domenico Maggiore è di natura spirituale. Bartolomeo dunque è anche la parodia dell’alchimia metallurgica, che è certamente illusoria e truffaldina come il nostro. Bruno stesso così lo presenta nell’argomento: Bartolomeo …si beffa dell’amor di Bonifacio, concludendo che l’inamoramento de l’oro e de l’argento, e perseguire altre due dame, è più a proposito; ed è verisimile che, quindi partito, fusse andato a far l’alchimia nella quale studiava sotto la dottrina di Cencio. Il quale Cencio si discuopre barro, secondo il giudizio di Gio. Bernardo; e poi egli medesmo si mostra a fatto truffatore. Anche a costui, alla fine, toccherà la sorte di Bonifacio, anch’egli sarà tradito dalla moglie che trascura; infatti …mentre lui attendeva ad una alchimia, la moglie Marta facea la bucata ed insaponava i drappi; frase che sembrerebbe intendere che il mestiere di Marta fosse quello della lavandaia, ma… velatamente, tra “bucati” e “strofinii di abiti” (certo maschili) si intende anche quale sia la punizione che spetta all’avaro (verso la moglie) sperperatore (con chi è pronto ad imbrogliarlo). Anche in questo secondo caso l’avarizia è di doppia natura, materiale e morale, giacché Bartolomeo nega alla moglie sia il danaro per provvedere alle esigenze familiari che le attese attenzioni maritali, attenzioni che la donna (allegoria dei fedeli cattolici che invano attendono una parola di conforto e di sprone dalle autorità ecclesiastiche di quel secolo) spera comunque di riconquistare come sottolinea Bruno nel seguente passo: … fa una lamentevole e pia digressione circa quel studio di suo marito, che l’avea distratto da sue occupazioni megliori; mostra anco la diligenza che teneva in sollicitar gli suo’ Dei, a fin che gli restituissero il suo marito nel grado di prima. Speranza che anche Bruno coltiva e coltiverà fino agli infausti giorni del processo.

Il terzo tra cotanto senno non poteva essere che l’allegoria della pedanteria e della rozzezza (ma anche della pedofilia e della pederastia) del monastero da cui fuggire; quindi Manfurio. Ma il destino della pedanteria e della rozzezza è segnato in partenza: essere sbertucciato dal sarcasmo e dalle beffe dei mariuoli napoletani; e qui Bruno non riesce a nascondere la sua simpatia per questi aspetti non certamente “dotti” e “sapienziali” della sua terra d’origine. E già si preconizzano gli atteggiamenti sarcastici del Teofilo della Cena delle ceneri e del Momo de Lo Spaccio de la bestia trionfante contro ogni forma di stolta saccenteria. E, finalmente, si compie il destino del saccente (qui è l’abbigliamento di Manfurio a rivelare quale sia l’altra metafora del convento domenicano: infatti egli si lamenta… che gli secondi marioli gli aveano tolte le vestimenta talari e pileo prezioso) di essere percosso dall’arguzia e dalla sfrontatezza dei mariuoli, di fronte ai quali nulla può se non scegliere la sua punizione. E la punizione di esso saccente sarà di tre (il numero del Sacro) spalmate sulle mani (l’organo che Bruno individua come strumento indispensabile dell’Opera) che, temendo di non poter più utilizzare, sostituisce con: “Più tosto cinquanta staffilate alle natiche”. Ma il castigo sarà completo, perché…de quali avendone molte ricevute, e confondendosi il numero or per una or per un’altra causa, avvenne che ebbe spalmate, staffilate, e pagò quanti scudi gli erano rimasti alla giornea, e sarà anche costretto, anche, a lasciare il mantello che non era suo, cioè l’habitus che ingannevolmente ostenta e, finalmente, resta costretto a mostrarsi nella sua vera essenza, un meschino.

Di certo la commedia rappresenta, in qualche modo, il biglietto da visita del Nolano e i tre personaggi attorno a cui ruota la trama sembrano quasi essere i tre volti che Bruno attribuisce all’ambiente da cui è fuggito; e la Napoli che egli descrive, quindi, non può che essere l’immagine riflessa del convento dei Domenicani di S. Domenico Maggiore in Napoli, e i personaggi ivi tratteggiati richiamare i vizi e le perversioni che vi aveva trovato.

Di certo la commedia rappresenta, in qualche modo, il biglietto da visita del Nolano e i tre personaggi attorno a cui ruota la trama sembrano quasi essere i tre volti che Bruno attribuisce all’ambiente da cui è fuggito; e la Napoli che egli descrive, quindi, non può che essere l’immagine riflessa del convento dei Domenicani di S. Domenico Maggiore in Napoli, e i personaggi ivi tratteggiati richiamare i vizi e le perversioni che vi aveva trovato.

collegati a formare un romanzo. Aperto avidamente il calzone, notiamo con sorpresa che all’interno non c’è mozzarella ma formaggio francese: viene chiamato Roquefort, infatti, un presunto avversario del Bruno alla corte di Enrico III che vuole sottoporlo ad un contraddittorio, al quale Bruno risponde… con borborigmi! Scrive infatti La Porta: Si diffonde per lo stanzone una sorta di musica leggerissima […] Ma chi sta suonando questo sconosciuto strumento? […] De Rocquefort avvicina il capo al ventre del filosofo, poi lo ritira con un guizzo. “E’ lui, sua maestà, è lui” grida con indignazione. E’ un vecchio trucco che Bruno ha imparato all’età di 10 anni da Giovanni Corvino. Consiste nel far risuonare il ventre come una cassa armonica […] una sorta di ventriloquismo musicale. (pagg.19/20). Ci sono state nella storia risposte anche peggiori, ad esempio quella del futuro faraone Amasi al messo del faraone in carica Aprieo: “Arrivato a destinazione, il messo invitò Amasi a ritornare, ma egli (per caso si trovava a cavallo) sollevata una gamba fece udire un suono e ordinò di portare quello ad Aprieo”

collegati a formare un romanzo. Aperto avidamente il calzone, notiamo con sorpresa che all’interno non c’è mozzarella ma formaggio francese: viene chiamato Roquefort, infatti, un presunto avversario del Bruno alla corte di Enrico III che vuole sottoporlo ad un contraddittorio, al quale Bruno risponde… con borborigmi! Scrive infatti La Porta: Si diffonde per lo stanzone una sorta di musica leggerissima […] Ma chi sta suonando questo sconosciuto strumento? […] De Rocquefort avvicina il capo al ventre del filosofo, poi lo ritira con un guizzo. “E’ lui, sua maestà, è lui” grida con indignazione. E’ un vecchio trucco che Bruno ha imparato all’età di 10 anni da Giovanni Corvino. Consiste nel far risuonare il ventre come una cassa armonica […] una sorta di ventriloquismo musicale. (pagg.19/20). Ci sono state nella storia risposte anche peggiori, ad esempio quella del futuro faraone Amasi al messo del faraone in carica Aprieo: “Arrivato a destinazione, il messo invitò Amasi a ritornare, ma egli (per caso si trovava a cavallo) sollevata una gamba fece udire un suono e ordinò di portare quello ad Aprieo”  Don Sapatino, risulta il simbolo dell’unione fondamentale dei tre concetti (pag.24).

Don Sapatino, risulta il simbolo dell’unione fondamentale dei tre concetti (pag.24).

Dimostrata la poca dimestichezza con le date ed i calcoli da parte degli studiosi del Nolano, più interessati al suo pensiero che alla sua vita, cosa ineccepibile ma solo finché non si accampa la pretesa di essere nel giusto a prescindere, anche in considerazioni affrontate con grande pressapochismo, vado a rilevare un altro errore marchiano circa la sua data di nascita e quella della sua ordinazione sacerdotale. Lo Spampanato pone la data di nascita tra il gennaio ed il febbraio del 1548, sulla base di alcune sue considerazioni assolutamente gratuite e, persino, sbagliate… considerando proprio gli stessi documenti da lui citati. Orbene, nella sua monumentale opera, Vita di Giordano Bruno, alle pagg. 56-57, nella nota 6, e poi alla pag. 162, lo Spampanato scrive che Bruno sarebbe nato tra i mesi di gennaio o febbraio perché: “…egli stesso aggiunse, fui promosso al sacerdozio alli tempi debiti.”; secondo lo studioso nolano ciò significava “…nelle prime quattro tempora del 1572, quando aveva compito ventiquattro anni.” Supporre che per Bruno li tempi debiti coincidessero con uno dei quattro periodi dell’anno dedicati alla consacrazione sacerdotale (ma perché, poi, per forza il primo?) e non quando era giunto semplicemente il ‘momento giusto’ è pura forzatura; ma non basta! Bruno non può essere stato ordinato sacerdote nel 1572 proprio perché aveva ancora 24 anni. E ciò proprio citando i documenti fornitici dallo Spampanato che, nella stessa nota 6 ricorda gli Atti del Capitolo generale domenicano del 1564 che imponeva “Nullus itaque in posterum… ad presbiteratus ordinem ante XXV aetatis suae annum promoveatur.” Come già emerso dalle ricerche di Michele Miele, fu, quindi, nel 1573 che Bruno venne ordinato sacerdote, e non poteva essere altrimenti se egli fu iscritto come studente formale di Teologia solo il 21 maggio 1572. Spampanato stesso sottolinea la rigidità dell’

Dimostrata la poca dimestichezza con le date ed i calcoli da parte degli studiosi del Nolano, più interessati al suo pensiero che alla sua vita, cosa ineccepibile ma solo finché non si accampa la pretesa di essere nel giusto a prescindere, anche in considerazioni affrontate con grande pressapochismo, vado a rilevare un altro errore marchiano circa la sua data di nascita e quella della sua ordinazione sacerdotale. Lo Spampanato pone la data di nascita tra il gennaio ed il febbraio del 1548, sulla base di alcune sue considerazioni assolutamente gratuite e, persino, sbagliate… considerando proprio gli stessi documenti da lui citati. Orbene, nella sua monumentale opera, Vita di Giordano Bruno, alle pagg. 56-57, nella nota 6, e poi alla pag. 162, lo Spampanato scrive che Bruno sarebbe nato tra i mesi di gennaio o febbraio perché: “…egli stesso aggiunse, fui promosso al sacerdozio alli tempi debiti.”; secondo lo studioso nolano ciò significava “…nelle prime quattro tempora del 1572, quando aveva compito ventiquattro anni.” Supporre che per Bruno li tempi debiti coincidessero con uno dei quattro periodi dell’anno dedicati alla consacrazione sacerdotale (ma perché, poi, per forza il primo?) e non quando era giunto semplicemente il ‘momento giusto’ è pura forzatura; ma non basta! Bruno non può essere stato ordinato sacerdote nel 1572 proprio perché aveva ancora 24 anni. E ciò proprio citando i documenti fornitici dallo Spampanato che, nella stessa nota 6 ricorda gli Atti del Capitolo generale domenicano del 1564 che imponeva “Nullus itaque in posterum… ad presbiteratus ordinem ante XXV aetatis suae annum promoveatur.” Come già emerso dalle ricerche di Michele Miele, fu, quindi, nel 1573 che Bruno venne ordinato sacerdote, e non poteva essere altrimenti se egli fu iscritto come studente formale di Teologia solo il 21 maggio 1572. Spampanato stesso sottolinea la rigidità dell’

Il Mulino ha pensato bene di doppiare uno dei suoi titoli più smerciati – il volumetto di

Il Mulino ha pensato bene di doppiare uno dei suoi titoli più smerciati – il volumetto di